Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

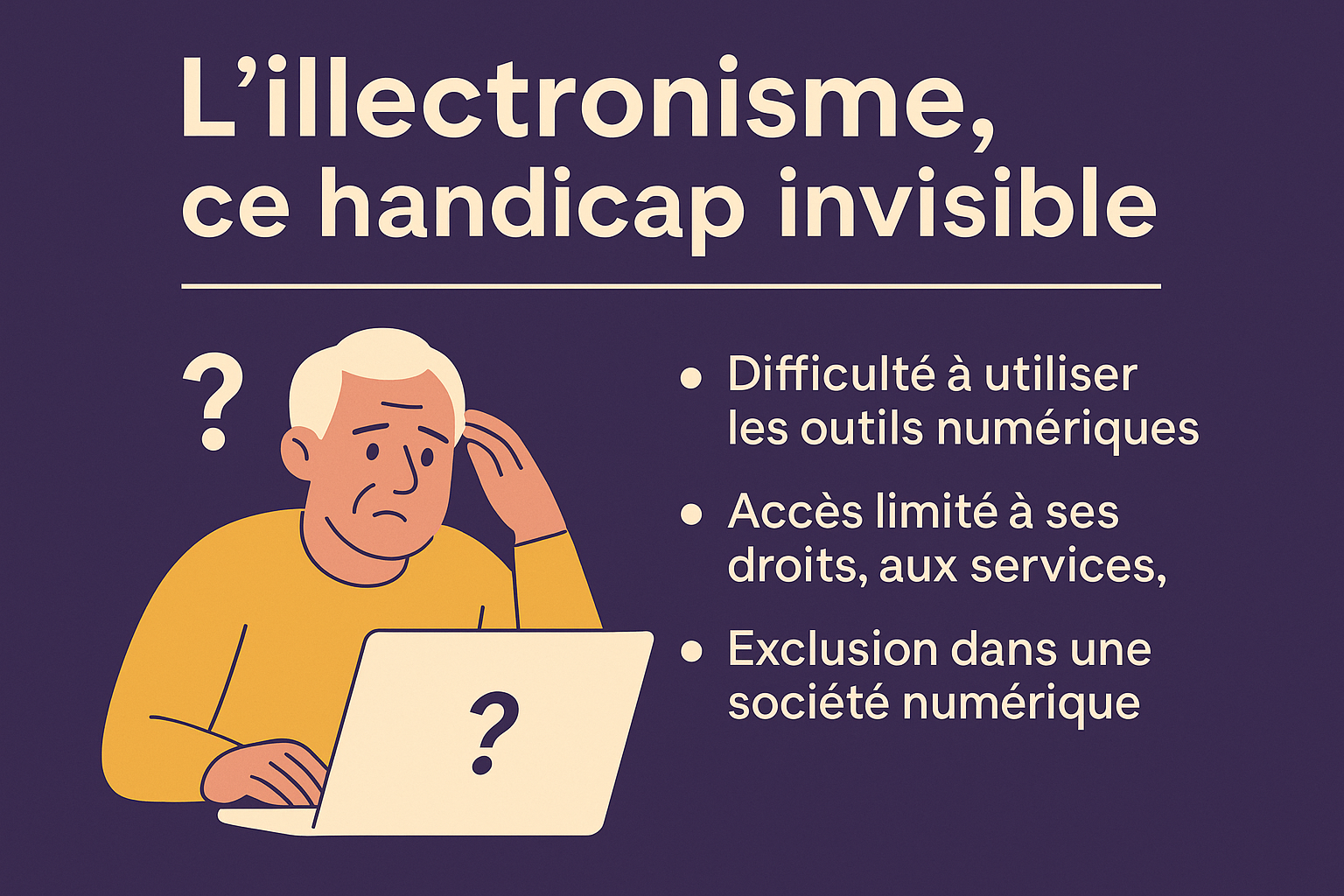

Dans nos sociétés toujours plus connectées, on adore parler de « fracture numérique », d' »inclusion digitale »… Mais derrière ces grandes formules, il existe une réalité brutale que l’on préfère souvent ignorer : des millions de personnes sont laissées de côté, parce qu’elles ne savent tout simplement pas utiliser nos outils numériques. Ce phénomène porte un nom que beaucoup trouvent encore trop technique : l’illectronisme.

Et non, il ne touche pas que « les anciens » ou « ceux qui refusent la technologie ».

Il frappe silencieusement partout : jeunes déscolarisés, travailleurs précaires, retraités isolés, migrants en situation d’apprentissage…

Chaque situation de vie peut devenir une barrière infranchissable quand l’accès au numérique est mal accompagné.

Dans cet article, pas de chiffres balancés pour impressionner, ni de discours déconnecté.

Juste une plongée sincère dans ce handicap invisible — et quelques pistes concrètes pour agir, à notre échelle.

Le mot semble compliqué, alors qu’en réalité il désigne une difficulté quotidienne toute simple : l’incapacité à utiliser sereinement les outils numériques devenus indispensables.

Illectronisme ≠ analphabétisme.

On peut savoir lire, écrire, être intelligent, débrouillard — et être totalement désemparé face à un menu déroulant, une procédure d’identification en deux étapes, ou une interface bancaire en ligne.

Concrètement, l’illectronisme, c’est :

Et il ne s’agit pas d’un petit problème de confort : c’est un facteur massif d’exclusion.

Dans certains pays européens, jusqu’à 1 adulte sur 5 est concerné, directement ou indirectement.

Contrairement à un handicap moteur ou sensoriel, l’illectronisme est invisible.

Il ne se détecte pas au premier regard, et c’est justement ce qui le rend sournois.

Les conséquences sont souvent graves :

À l’échelle collective, c’est tout un pan de la population qu’on pousse vers une invisibilisation encore plus marquée.

Témoignage :

« Quand tout est passé en ligne à la CAF, je n’ai plus su comment faire. Je suis allée dans une maison de quartier, et on m’a dit d’aller sur internet… Je suis rentrée chez moi et j’ai pleuré. »

Il y a une ironie cruelle ici : plus nos technologies avancent, plus elles laissent de monde sur le bord du chemin. Et, c’est pas juste.

En quelques exemples :

Même les interfaces conçues pour être « modernes » et « ergonomiques » oublient souvent une partie de leur public. Un bon exemple : certaines applications médicales censées simplifier la prise de rendez-vous en ligne finissent par décourager totalement ceux qui auraient le plus besoin de soins.

D’ailleurs, si ce sujet vous interpelle, je vous recommande aussi de lire Senior-friendly ? Pourquoi votre interface fait fuir nos grands-parents, où l’on montre comment même les meilleures intentions en design numérique peuvent aboutir à une exclusion massive.

Moralité : l’illectronisme n’est pas un problème de « fainéants » ou « d’irréductibles technophobes » — c’est un problème d’architecture sociale et technique.

Face à ce constat, il existe deux attitudes : Se lamenter sur la complexité du monde moderne… ou retrousser ses manches pour changer les choses.

Je vous donne quelques pistes réalistes pour combattre l’illectronisme au quotidien :

L’humiliation est l’ennemie absolue de l’apprentissage.

Beaucoup de formations numériques échouent parce qu’elles sont soit trop techniques, soit trop condescendantes.

Le bon ton ?

Respectueux, encourageant, valorisant.

Exemples de bonnes pratiques :

Le design numérique doit cesser de n’être pensé que pour des utilisateurs déjà experts.

Un bon design inclusif :

Et cela concerne tout le monde — de la startup agile aux géants du service public.

Le 100 % numérique ne doit jamais devenir une obligation absolue.

Oui, cela a un coût. Mais ce coût est le prix d’une société réellement inclusive.

Former un réseau local d’ambassadeurs de l’inclusion numérique est essentiel. Bibliothèques, centres sociaux, écoles : chaque lieu public peut devenir un relais d’accompagnement.

Le médiateur numérique idéal n’est pas juste un technicien. C’est un passeur. Un pont humain entre deux mondes.

L’illectronisme est un handicap d’autant plus cruel qu’il est souvent invisible.

Il ne fait pas de bruit. Il ne demande pas l’aumône. Il souffre en silence.

Face à cela, nous avons le choix :

Inclusion numérique, cela ne veut pas dire forcer tout le monde à devenir technophile.

Cela veut dire respecter les rythmes, accompagner, offrir des choix.

Parce qu’une société qui abandonne ses plus fragiles à l’exclusion n’est pas une société moderne. C’est une société en faillite.

Vous avez déjà vu des situations d’illectronisme dans votre entourage ?

Vous êtes impliqué dans des projets d’inclusion numérique ?

Ou vous avez des anecdotes sur des interfaces incompréhensibles qui vous ont donné envie de tout abandonner ?

👉 Partagez tout ça en commentaire.

C’est en racontant, en échangeant, en se relayant que l’on construira un numérique vraiment pour tous.

PS : Si vous voulez, je peux aussi préparer un mini-guide PDF gratuit : « Comment accompagner l’illectronisme dans votre communauté en 5 étapes simples ».

📩 Dites-le moi en commentaire !